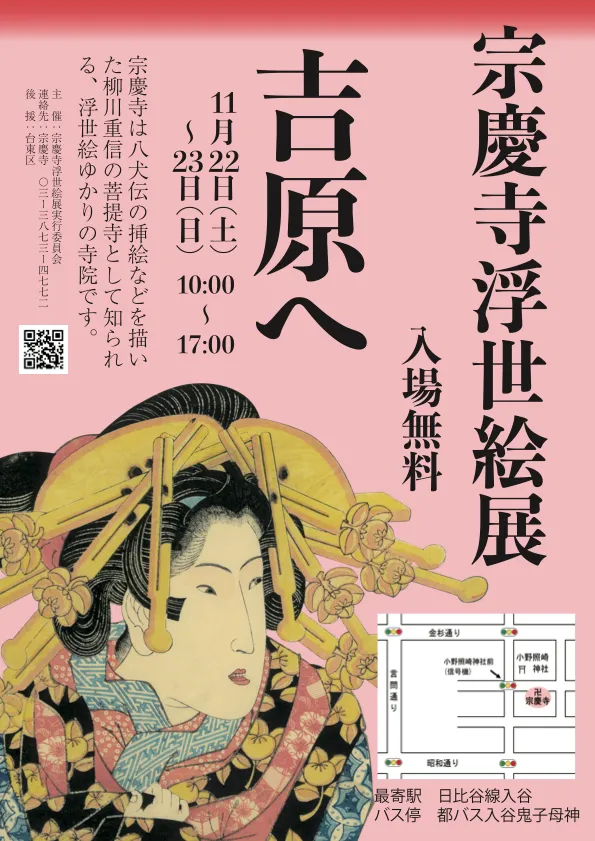

宗慶寺浮世絵展を開催します

宗慶時は慶安2年(1649年)に創建された曹洞宗寺院です。

町人の生活のそばにあったお寺であり、南総里見八犬伝で知られる浮世絵師柳川重信ゆかりの寺です。

この度、浮世絵蒐集家の方とのご縁により、宗慶寺浮世絵展を開催する運びとなりました。

今回はNHK大河ドラマ「べらぼう」が放送中ということもありまして

タイトルを「吉原へ」と題しまして

吉原へ向かう道中の景色や花魁の浮世絵を展示いたします。

日時 11月22日(土)23日(日)

10:00~17:00

場所 宗慶寺 書院

【作品解説】

①花暦吉日姿「舟乗よし」 豊国Ⅲ

吉原へは、柳橋から舟で隅田川をさかのぼり、山谷堀から日本堤へ出るルートなどが知られている。

絵は船宿の女将が舟の舳先に手をかけて煙草盆を積み込もうとしているところ。讃は「さゝがにも えにしの 糸をひとすぢに 渡ろとすれど わたられぬ 恋の川辺に かねてより そよぐ柳そ 野暮ならず 一葉うかせて ゆふ風を たのめばおくる 舟のりぞよし」 ささがには蜘蛛のこと。

②美人八景「首尾の松の落雁」 国貞

舟が柳橋を出ると、まず、首尾の松を通り過ぎた。蔵前橋の西詰に今も残るが、江戸時代は100mほど下流にあったようだ。絵は首尾の松で釣りをする美人。

③江戸名勝図会「真乳山」 広重Ⅱ

舟は待乳山聖天を過ぎると山谷堀に入り、客は今戸で舟を降りた。

ここから土手八丁と呼ばれた日本堤上の道を吉原へ向かう。隅田川の中州に葦が茂る夏の風景。現在は「待乳山」と表記されるが、浮世絵では「真乳山」、「真土山」などの表記もみられる。

④隅田川八景「真乳山秋月」 広重Ⅱ

待乳山聖天の方から向島を見た図。対岸の土手から三囲稲荷の鳥居が笠木を覗かせている。雁の列が月を過ぎる秋の風景。

⑤東都三十六景「今戸橋 真乳山」 広重Ⅱ

待乳山聖天にも、麓の今戸にも、隅田川の中州にも雪が降り積もる冬の風景

⑥扇合隅田川八景「真乳の晴嵐」 豊国Ⅲ

隅田川の勝景を扇形に描いた美人画のシリーズ。待乳山と今戸が描かれ、晴嵐が美人の裾を乱している。

⑦扇合隅田川八景「橋場の春雨」 豊国Ⅲ

橋場とその対岸、さらに橋場の渡し舟が扇形に描かれる。水を汲む美人の着物の柄である雪の結晶は、このころ日本でも顕微鏡で観察され、浮世絵の着物の柄にもしばしば描かれる。

⑧扇合隅田川八景「真崎の落雁」 豊国Ⅲ

扇形に描かれた鳥居は真崎稲荷の鳥居。吉原にも近いことから、真崎稲荷名物の「田楽で帰るが本の信者なり」という川柳が残る。

⑨東都名所 真乳山上見晴之図 広重

待乳山は小高く、当時は高い建物が無かったので眺望が良かった。左下は、天保の改革でここに移転した歌舞伎の芝居小屋が並ぶ猿若町。

⑩たづなぞめ午のゑん日 ごうりきいなり 国芳

稲荷の縁日である午の日に因んで、着付けの一部に手綱染めのある美人と稲荷を取り合せたシリーズ。吉原へ通う日本堤を背負うように建っていたことから合力稲荷とよばれたとのこと。浅草6丁目に現存する。

讃は「くつわやへ いそきながらも まうつるは 稲荷か岡のうまのみまつり ながき」

⑪たづなぞめ午のゑん日 そですりいなり 国芳

御利益があり、多くの人が参拝したので袖摺稲荷とよばれたとのこと。合力稲荷近く、浅草5丁目に現存する。

讃は「夜ひるも しけきちまたの にきはひに ゆきかふ人の そですりの宮 たまのやきよき」

⑫たづなぞめ午のゑん日 玉ひめいなり 国芳

讃は「うちむかふ かゝみか池に けはひして たま姫神の名をや おひけむ 玉屋きよき 」で、玉姫が鏡が池に身を投げたという伝説を踏まえている。清川に現存する。

⑬東都名所 新吉原[復刻版画] 国芳

吉原へつづく土手八丁。唄う地廻(じまわり:職人、遊び人。吉原をひやかしに来た)、駕籠、遊客、行灯の下に眠る犬などとともに、田んぼやその向こうの吉原が、暈をかぶった、しっとりとした月に照らされている。

⑭名所江戸百景 よし原日本堤[復刻版画] 広重

日本堤は、聖天町から三ノ輪まで約1.5kmの堤。隅田川の洪水を防ぐために幕府が築いた。葭簀張の水茶屋が並び、行き交う人が絶えない。少し先には吉原の屋根が並んでいる。雁の列のよぎる月が寒々と照らしている。

⑮江戸名所図会八 新吉原 花川戸助六 豊国Ⅲ

八代目団十郎演じる助六。そのタイトル「助六由縁江戸桜」に因んで、背景の吉原には桜があるが、吉原では桜の時期だけ桜が植えられた。八代目団十郎は美男で人気があったが、三十二歳で自死してしまった。

⑯当世美人揃之内 大門 国貞Ⅱ

遊女が吉原大門で客の帰る駕籠を見送っている。駕籠や駕籠舁きがシルエットで描かれ、後朝の別れの哀愁を感じさせる。

「當世美人揃之内」というシリーズ名の背景に王将、門の字、緒、栗の絵が描かれ「おおもんおくり」と判じられる。

⑰花魁 国芳

天保2年頃、国芳初期の美人大首絵。後の時代の活き活きとした美人画の萌芽を感じる。この時代は、後の時代で描かれるようになるまつ毛一本一本を描いていない。

讃は「瓦やく今戸もあるに玉なせる あそひのこゝにつとふたかとの 梅屋」

⑱傾城こむらさき/尾上菊五郎 国貞

文政6年 3月の市村座「浮世柄比翼稲妻」の三浦屋小紫(菊五郎)に取材した絵だと思われる。

吉原の遊女小紫は白井権八のなじみ。権八は辻斬りをはたらき処刑されるが、小紫も後を追って自害したという。

目黒不動参道に二人の比翼塚がある。三ノ輪浄閑寺には権八ゆかりの「首洗いの井戸」がある。

讃は「見物の山にひゝきて音羽屋か ふしひたひこそほめたつるなれ 桃麻呂」

⑲全盛東風景 丸海老屋内玉川 泉晁

丸海老屋の玉川は文政後半の吉原細見に名が見られる。遊女が手にする「年籠」という紙袋のようなものが何を意味するか分からなかった。

机の上にある冊子には、百韻と書かれており、玉川連は俳諧連歌の仲間だと思われる。コマ絵には待乳山が描かれている。

⑳美人合 松葉屋内増春 豊国Ⅱ

松葉屋の増春は文政後半の吉原細見に名が見られる。コマ絵には雪の降り積もる真乳山が描かれている。

㉑新吉原江戸一丁目 扇屋内花扇 国芳

藍摺りという藍の濃淡を基本に、赤などを差した様式の浮世絵。

花扇は扇屋の遊女に引き継がれた名だが、この絵は天保前半の吉原細見に名が見られる花扇であると思われる。コマ絵は三囲稲荷の鳥居と墨堤の桜。

㉒隅田堤の様 見立名所桜尽 扇屋内花扇 英泉

花の隅田川を背景に、「㉑新吉原江戸一丁目 扇屋内花扇」と同じ花扇が描かれている。

㉓東都五景之内 待乳山 貞房

コマ絵は待乳山だが、麓に歌舞伎の芝居小屋が描かれている。遊女の着物の袖、襟、裾は異なる生地をはぎ合わせたように見える。

㉔東都名所八景 吉原の花盛 英山

桜の植えられた吉原を背景に遊女が描かれている。吉原は瓦葺ではなく杮葺だったので火事に備えて屋根の上に天水桶があり、吉原の特徴でもあったようだ。

㉕東都名所年中行事 十一月浅草とりのまち 広重

もともとは酉の祭(「まち」と読む)という祭礼だったが、市が立つようになり、酉の市とも呼ばれるようになったらしい。

その帰りだろう。一方は熊手を担いでいるが、もう一方は土産の頭(とう)の芋を持っている。頭(かしら)に立つという名から縁起物とされ、蒸したものを笹枝にとおして輪にして売られていた。

田圃の向こうには大勢の参拝者が描かれている。

㉖名所江戸百景 浅草金龍山[復刻版画] 広重

浅草寺雷門から仁王門と五重塔を望む。この絵が売り出された前年に安政地震で五重塔の九輪が曲がったが、それが修復されている。

雷門のしん橋の大提灯は、今は本堂に掛けられている。北区にいらした摺師の中条甲子雄さんから譲り受けた復刻版画。

㉗東都橋場之図[復刻版画] 国芳

関東大震災後に移転するまで橋場にあった総泉寺。

その門前一帯を浅茅ヶ原といい、松並木の道の傍らに大きな地蔵があった。大震災で折れたため修復され、頭部もすげ替えられたが、お化け地蔵と呼ばれて現存する。

㉘見立十二支巳 不忍弁財天 周延

上野不忍池の弁天堂が描かれ、その縁日己巳(つちのとみ)の日に因んで、十二支の巳が当てられている。

弁天は芸事の神なので、琴を弾く娘が配されている。

㉙見立十二支未 動物園綿羊 周延

羊は日本にいなかったため、上野動物園の羊を十二支の羊に当てている。開園後10年ほどの初期の動物園が描かれている。

㉚見立十二支酉 浅草田圃酉の市 周延

浅草酉の市。男が担ぐ熊手と提げている頭の芋は「㉕東都名所年中行事 十一月浅草とりのまち」と同様だが、左の女は熊手の簪を、中央の女は切山椒というお菓子をお土産にしたようだ。

㉛見立十二支亥 下谷摩利支天 周延

猪は摩利支天の使いとされているため、十二支の亥が当てられている。下谷摩利支天はアメ横に現存する徳大寺。

Ⅰ春色隅田川 豊国Ⅲ

対岸の鳥居と社は水神(隅田川神社)と思われるので、真崎あたりの料亭だろう。

安政地震後の絵で、その被害の修復で羽振りの良い大工が芸者を揚げて遊んでいるものと思われる。

Ⅱ隅田川岡の賑ひ 国貞Ⅱ

この絵が売り出された前年に安政地震があったことから、描かれているのは、倒壊、炎上した吉原を離れて遊女屋を営業する、隅田川沿いの仮宅であろう。遊女はその場所を客に知らせるためか、手紙をしたためている。

Ⅲ東都名所 隅田川全図雪中景 広重

隅田川上流側の水神あたりから、下流側の待乳山や浅草寺に向けて俯瞰した絵。東岸の向島側には、白髭、牛の御前、三囲といった文字が見える。

Ⅳ東都名所 隅田川堤の花 広重

待乳山後方上空から向島に向けて俯瞰した絵。桜の墨堤には多くの人が描かれている。

対岸の向島側の、長命寺の隣に描かれている牛の御前は現在の牛島神社だが、関東大震災後、言問橋近くに移転した。

Ⅴ東都名所 新吉原五丁町弥生花盛全図 広重

吉原を俯瞰した絵。左下が大門。桜が植えられた仲の町が中央の通りで、その両側は茶屋。仲の町から左右に入る道が、江戸町、京町などで、ここに遊女屋が並ぶ。客は茶屋を通して遊女を呼び、遊女に連れられて茶屋から遊女屋に向う。

下級の遊女屋では茶屋は介在せず、客は直接遊女屋に向かった。